创新标杆 || 突破核心技术 锻造产业竞争力 “银川制造”凝聚强劲科创力量

近年来,一大批独具创新精神的银川企业通过不断增强创新自信、活跃创新思维,以技术突破创造出更多不可替代的产品,努力成为“单项冠军”“隐形冠军”。今年以来,银川市以重大重点专项支持、高新技术企业培育、产教融合、研发费用后补助等举措,积极引导和扶持企业走科技创新发展之路,同时面向全市各领域企业家开展创新精神培育行动,持续引领企业聚力突破核心技术,锻造产业链的韧性和竞争力,全市涌现出一大批在创新技术、性能优势方面勇立潮头的科技型企业。

工业机器人订单已排到年底

工业机器人的研发、制造和应用,是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。除了替代传统的人力劳动以外,更重要的是,它引领着制造产业走向智能化、自动化发展的深水区。

6月28日上午,在金石机器人银川有限公司生产车间,工程师们正忙着调试各类桁架机器人、地轨机器人。作为国内首批研发设计桁架机器人的企业,该公司研发的重载桁架机器人的运行速度可以达到每分钟360米,技术指标可媲美欧洲同类产品。

企业总经理王小龙介绍,公司核心产品包括重载桁架机器人、高速桁架机器人、地轨行走机器人,以及FMS/FMC等4大系列16个产品和生产线。“我们研发制造的工业机器人,是将数字控制、信息传输、精密机械完美融合的机电一体化高科技设备。”在介绍自家的产品时,王小龙的语气中透着自豪。

经历了数十年的发展,目前我国在工业机器人领域已打破了美国、日本等发达国家的垄断。王小龙介绍,现在他们拥有20年以上免维护的滚轮导轨技术、200米以上超长导轨的拼接工艺、第四代工业无人车等多项核心技术。过去3年企业产值实现了连续增长,今年的产值预计将突破7000万元。“现在才6月份,可是我们的订单已经排到了年底,简直忙不过来了。”

随着人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术的快速发展,工业机器人技术正逐渐向着具有行走能力、具有多种感知能力、具有较强对作业环境的自适应能力的方向发展。“我们将持续弘扬工匠精神,以研发、设计、制造配套优势资源为依托,通过产业技术创新和信息技术,实现传统产业的模式改造以及效率效益双提升。”对于未来,王小龙信心满满。

大国重器也有“银川制造”

风能作为清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。已成立19年的银川威力传动技术股份有限公司,其主营产品就是风电偏航减速器、风电变桨减速器等风力发电机组核心部件。该公司曾为我国首台10MW海上风电机组研发制造核心部件,为大国重器贴上了“银川制造”的标签。

风电机组对零部件的质量和技术要求十分严苛,需充分考虑风力冲击、地理环境、气候等多方面因素,最细微处精度以微米计。银川威力传动技术股份有限公司研发中心总经理田广泽介绍说,他们在研发上始终对标进口产品,每年开展新课题研发,持续提升功率密度,多年来产品的市场竞争力持续增强,能为客户提供更优质的服务。

从行业新兵再到行业领军,需要的是一点一滴的积累。威力传动深耕精密传动领域19年,积累了丰富的经验和技术,其自主研制的多种型号风电偏航减速器、风电变桨减速器产品,能够适应不同风力资源和环境条件,产品广泛应用于1MW至12.5MW等各种功率类型的陆上和海上风电机组。

近3年中,在银川市科技局的推荐支持下,威力传动先后承担了海上风力发电机偏航专用电机研制、7兆瓦海上风力发电机偏航等8项重点科技项目,风力发电机偏航减速器成果转化和推广项目、风力发电机变桨减速器成果转化和推广项目荣获宁夏科学技术进步三等奖,现拥有授权专利共计89项(其中发明专利10项),计算机软件著作权8项,2021年营业收入达到了6.39亿元。

加快打造科技创新集聚圈

技术创新是企业可持续发展的不竭动力。近年来银川着力聚焦资源、深化改革、提升动能,精准开展核心技术攻关和成果转化应用,将发展的精力放在创新战略布局和创新能力提升上来,把创新链架构在产业链上,实现质量效率型集约增长。2021年,银川获评全国首批“科创中国”创新枢纽城市,区域科技创新中心地位进一步凸显。

银川市科技局高新技术科科长王瑞智介绍,“科技强市”战略实施以来,银川市本级财政R&D投入每年以30%以上速度递增,2021年度达到6970余万元,有力推动了产业技术突破和企业创新发展。其中单晶硅RCZ拉晶、铸造砂型3D打印等一批关键核心技术达到世界先进水平,工业蓝宝石、半导体大硅片、智能配网设备、桁架机器人等高新技术产品占据国内高端市场。

企业是创新的主体,王瑞智介绍,今年银川市着力实施“百企展翅”行动,搭建“四个重点”培育库,围绕重点领域、入库重点企业,针对重点方向、重点项目实行动态管理,给予持续、精准扶持,力促科技型企业集群式发展。目前全市高新技术企业、科技型中小企业分别达到170家和795家以上,全市共组建自治区级及以上重点实验室40个、工程技术研究中心56个、技术研究中心151个,各项科技指标持续提升,科技支撑产业高质量发展的能力进一步增强。

据王瑞智介绍,未来银川市将进一步强化企业创新主体地位,通过开展规上企业科技创新“三提升”行动,设立中小企业创新专项、校企联合专项、创新联合体专项、科技人才专项等,推动项目、平台、人才一体化配置,促进产业链大中小型企业融通创新,加快形成头部企业支撑引领、中小企业众星拱月的科技创新集聚圈。

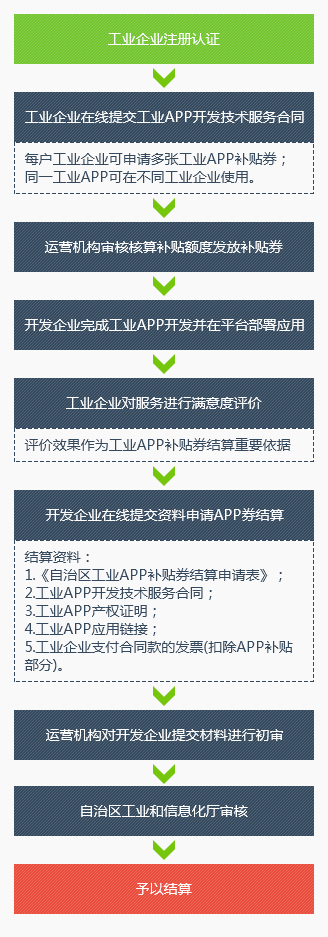

工业APP补贴券申请流程